2025年8月23日、サイエンスサポート函館が主催する、はこだて国際科学祭2025がスタートしました。このお祭りは、毎年2週間にわたり、函館市やその近郊の施設を会場に、科学の魅力を伝える様々なイベントが開催されるものです。私たちの研究所も、この大きなお祭りに今年、初参加しました。

きっかけは、海ノ民話学ジャーナルにご寄稿いただいたはこだて未来大学の美馬のゆり先生。サイエンスサポート函館代表でもある美馬先生から、キックオフイベント「サイエンスダイアログ」への池ノ上代表理事の登壇、そして当研究所主催イベントの開催をお誘いいただきました。

そこで私たちが企画したのが、

「科学」と「民話」、一見交わり難いように思えます。しかし私たちが行なっているのは海ノ民話や、海ノ民話アニメーションを学術的に深掘りして、その価値について探究・発信すること。それは海ノ民話を科学することに他なりません。この面白さをぜひ発信したいと思い、準備を重ねてきました。

企画のテーマに据えたのは、道南に伝わる海ノ民話です。

アニメーション作品「ムイとアワビの合戦」「折居婆さんと鰊」を題材に

○昔の人々が海の恵みをどう認識し、活用してきたのか

○民話とは何かを改めて考え、自分ごととして受け止めるきっかけをどう作るか

これらを軸に検討し、座談会と粘土ワークショップの実施を決めました。

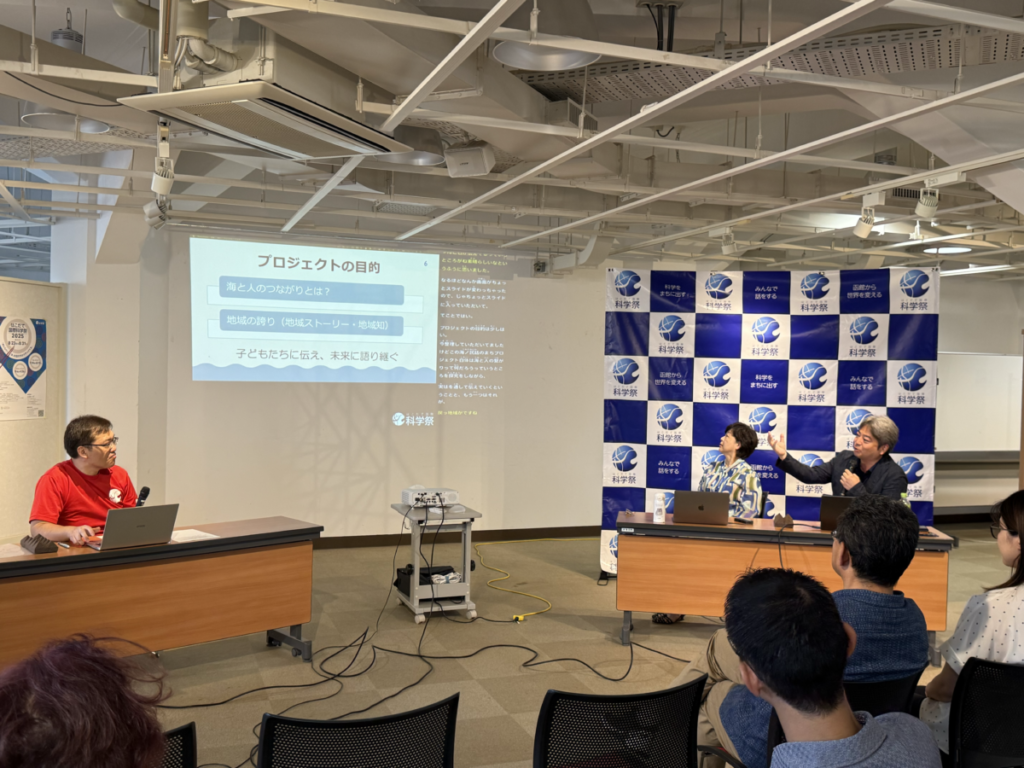

8月23日「サイエンスダイアログ」開催日当日。天気は雨。しかしその雨を吹き飛ばすほど、エネルギッシュな司会の声で、イベントは始まりました。池ノ上代表理事が登壇し、フードライターの深江 園子さんとともに、対談が始まりました。

海、食、伝承、文化という様々な切り口で議論が進む中、民話は経験を次世代に伝える教えであり、その視点は海の食文化にも通じることが見えてきました。

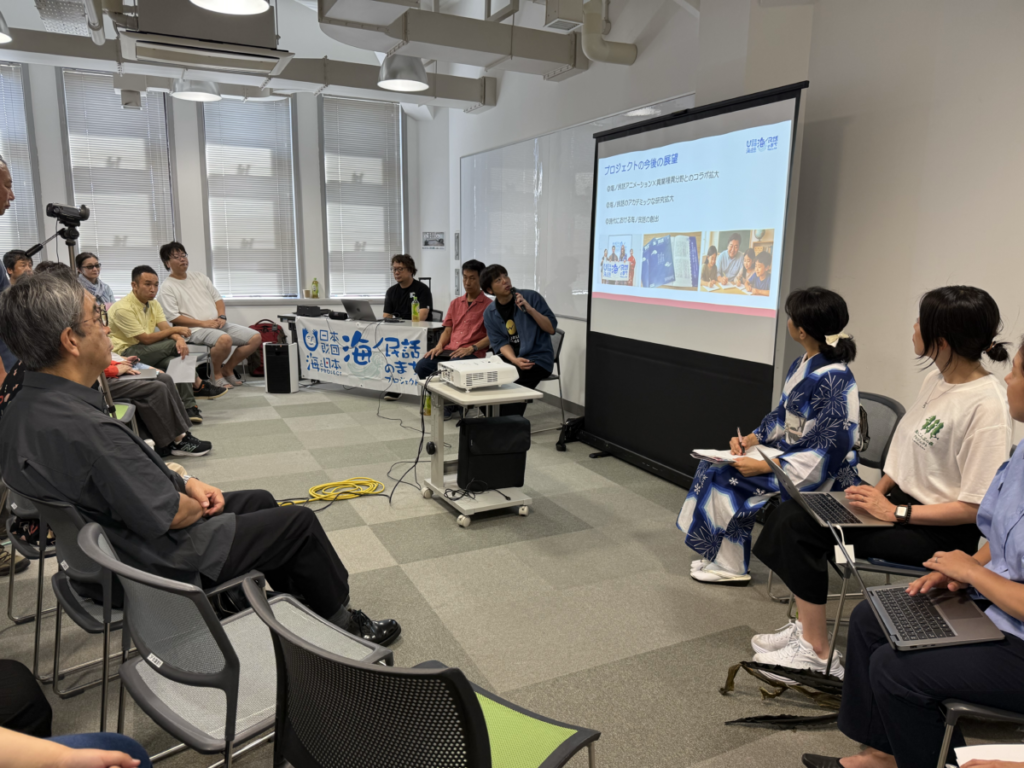

翌8月24日は、打って変わって晴れやかな函館の空。海街ならではの蒸し暑さを感じながら、座談会と粘土ワークショップを実施しました。豪華な登壇者がそろい、物語の歴史的・地理的背景について共有しながら、アニメーションの意義や地域での活用、今後の課題について議論しました。

続く粘土ワークショップでは、参加者が海の民話やその背景にある歴史・文化に思いを巡らせながら、粘土で海の世界を自由に表現して楽しみました。

無事イベントが終了した昼下がり。次の機会を楽しみに、参加者の皆さんや登壇者とお別れし、飛行機に乗り込みました。リュックに忍ばせているのは今回使用した粘土。帰りを待つ我が子たちに、今回感じたことについてどんなふうに伝えようか。一緒に粘土をこねながら話そうかと考えつつ札幌へ戻りました。これもまた、一つの伝承の形かもしれません。

今回も沢山の気付きや学びがありました。詳細については後日お伝えしますので、ぜひご期待ください。

フェロー 石丸 優希