2025年8月23日、函館市地域交流まちづくりセンターにおいて、「はこだて国際科学祭 サイエンスダイアログ『海ノ民話×食』」が開催された。「海ノ民話」パートとして当研究所池ノ上真一代表理事、「食」パートとしてフードライター・プランナーである深江園子氏が登壇。

進行役はサイエンス・サポート函館 科学楽しみ隊の松浦俊彦氏。視点の整理をしながらすすめる巧みな話術で、海、食、伝承、文化など多様な切り口で議論が深められた。

○海ノ民話から広がる学のコミュニティ

まず池ノ上氏より、海ノ民話学プロジェクトの成り立ちと役割について説明があった。日本各地に残る海の民話を、地域とともにアニメーション化する海ノ民話のまちプロジェクト。その営みを学の立場から解きほぐし、より良い発展の道を探るのが私たちの役割だと語った。

さらに、ジャーナル発刊や共同研究会の開催などを通して、少しずつ仲間を増やしながら、海と人との関係の再構築を目指していることを共有。今年度の取り組みとして、6月に行った地球研での座談会や、8〜9月に実施したライター育成講座にも触れ、「海と人とのつながり」を軸とした異分野連携や、若い世代の巻き込みにより、少しずつコミュニティの輪が広がりつつあると述べた。

最後に、「海ノ民話の再解釈や新しい意味の発見をしていきたい」と展望を語り、発表を締めくくった。

会場には、一般参加者に加え、研究所メンバーや海ノ民話のまちプロジェクト関係者の姿も。それぞれが静かに頷いたり、聞き入ったり。広く発信する場でありながら、改めてチームとして一丸となったひとときでもあった。

○海―食―人 食は海と人の間にある

続いてマイクを握った深江氏は、海と人との間に「食」があるのでは、と切り出した。

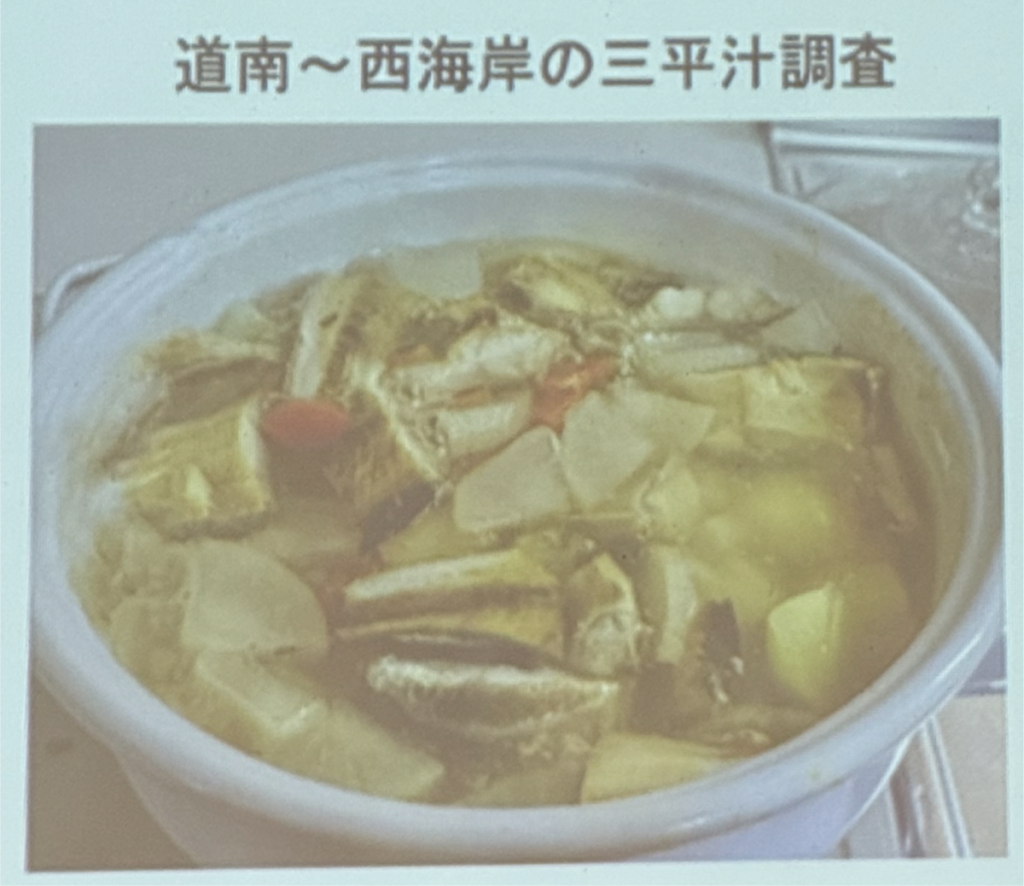

前方スクリーンに映し出されたのは三平汁の写真。旨味が凝縮された鰊、優しく火を通した野菜、塩気の効いた温かい汁――見るだけで口の中が潤った。

地域ごとに食材や味付けは異なるが、元祖三平汁は松前藩発祥であり、鰊を塩漬けにして発酵させた旨味を活かしたという。長期保存の工夫や魚のアラも無駄なく使い切る知恵は、調理を通じて地域で共有されてきた教えでもあった。

さらに、魚食と物語の継承という視点から、北海道江差町の老舗和菓子屋「五勝手屋本舗」が、町に伝わる「折居婆伝説」を絵本化した事例を紹介。これは単なる店の宣伝が目的ではない。神事や仏事に供される菓子を扱う立場として、地域の物語を未来へ繋げたいという使命感からのアクションだ。また、シェフ塚田宏幸氏が、モダンキュイジーヌの中でアイヌに伝わる具沢山の汁物「オハウ」を表現したことも例に挙げた。

お菓子屋さんもシェフも語り手となりうるのだと、気付かされた。

○ナラティブ

双方の発表を受け、松浦氏が問いかけた。

「“ナラティブ”という言葉がお二人から出てきました。ストーリーとは違う意味合いですよね。」

語り手の自身の解釈が加えられ変化し続ける物語…それがナラティブ。登壇者2人は深く頷いた。

“三平汁の調理方法”や“折居婆伝説”、“オハウ”がナラティブであり、それぞれ語り手の解釈によって、味付けの変化、絵本化、モダンキュイジーヌ化が行われたのである。

民話をアニメーション化する際に、沼田心之介監督は丁寧にロケハンを行うそうだ。そして現場で感じたインスピレーションから作画を考え、最もマッチするアニメーション作家を丁寧に当てはめていくのだ。これも、地元に伝わる “海ノ民話”が、沼田監督の解釈によって次世代に伝えられていく、正真正銘の“ナラティブ”なのだ。

○民話に含まれる「海の教え」

続いてフードロスについて話が展開。池ノ上氏は、海ノ民話の中で、食べ物を大切にという教えがあるものは存在する、と紹介。ただ、冷蔵庫の存在や安定した市場、自らが調理しなくとも食事を口にできる環境が当たり前となった現在、そうした教えの意義は薄れているのは事実だ、と続ける。しかし、「フードロス」という言葉は広く社会に浸透していることを逆手にとり、そこから海のことを知ってもらう方法もあるのではないかと提案した。

深江氏は、その具体例として、福田海産の「函館アンチョビ」を例に挙げた。近年函館近海で大量に水揚げされる未利用魚「マイワシ」を利用した加工食品である。家庭での食の語り継ぎが途絶える一方で、フードロスという観点から、社会課題の解決に奮闘している存在があるのも事実である。

口で伝承されるいわゆる民話や、古くから伝わる魚食文化が継承されていないのは確かだ。しかし、次世代への伝え方や表現方法は様々である。問題や課題を丁寧に読み解き、前向きに乗り越える方法として、海のナラティブは生き続けているのではないだろうか。

フェロー 石丸優希